|

| さいばいコラム | |

| No.40 ウナギの生まれ故郷へ〜調査船「開洋丸」乗船記〜 その3 |

2008.11.12 |

| 南伊豆栽培漁業センター 場長 加治 俊二 | |

| 前回のお話→ | |

5月23日、航海3日目。 8時半時点で台湾とほぼ同じ北緯23.6°、引き続き南下中。 8時半時点で台湾とほぼ同じ北緯23.6°、引き続き南下中。ウナギは海の状態によって毎年産卵場を変えているらしく、その場所を推定する指標として、 塩分フロント(塩分が異なる水塊の境に生じる潮目。天気図で言う前線のようなもの)が 良いと言われている。 今回の調査も、まずはその塩分フロントが今年はどこにあるかを調べるところから始まる。 ここで「その1」でお目見えしていた白鳳丸とのコラボが必要となる。 実は、白鳳丸もウナギの調査のために5月21日に出港していた。 予定では、開洋丸が東経137°線、白鳳丸が同じく140°線で、北緯18°から13°まで 1°毎にCTD(水質等を測定する装置)を使って塩分を測定し、 両者のデータを合わせて今年の塩分フロントを捕まえ、調査ポイントを絞ることになっていた。 ところが、出航後に情報が入り、 この海域で4月に気象庁が同様のデータを取っていたことがわかった。 そこで、両者協議の結果、このデータを利用して産卵場を推定することにし、 少しでも早く本来の調査を実行しようということになった。 |

|

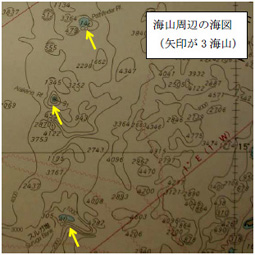

| 海上保安庁刊行海図W1004Bより | |

その産卵場だが、海山仮説というものがあり、ウナギは北緯16°30′あたりのパスファインダー、 同15°38′あたりのアラカネ、同14°13′あたりのスルガ(いずれも東経は143°前後)の 3つの主要な海山のいずれかで産卵しているのではないかと考えられている。 今回のターゲットは一番南に位置する山頂の水深40mほどのスルガ海山と決まった。 少しがっかりした。 水深14.6mのパスファインダーあるいは9.1mのアラカネだったら、もしかしたら潜れるかも、と勝手に思っていたからだ。 スキンダイブの3点セットを器材の中にこっそり忍ばせておいたが、無駄だった。 蛇足だが、海図には「Pathfinder Rf.」、「Arakane Rf.」、「Suruga Bank」とある。 スルガは「Bank」と言うだけあって山頂部分がだだっぴろい地形(海形?)をしている。 |

|

| さて、23日に戻る。仕事のことも書かないといけない。 ウナギ仔魚は食欲旺盛で元気である。 そこで、少々いじめても大丈夫だろうと判断し、耳石に標識付けを行うことにした。 染料を海水に溶かし、その中に12時間くらいウナギ仔魚を入れる。 すると、炭酸カルシウムでできている耳石という部分に染料が取り込まれ、 蛍光顕微鏡で見るとオレンジ色に光って見える、はずである。 耳石は毎日薄皮を巻くように少しずつ大きくなるので、 試験が終わった後にこの耳石を取り出し、試験中の成長の様子を観察してみようという算段である。 比較する対照として志布志栽培漁業センターで飼育中の兄弟たちにも同じ時刻、同じ時間で標識付けを行った。 |

|

←レプトケファルス動画(約12秒)1.2MB ←レプトケファルス動画(約12秒)1.2MB |

|

海の水温が10時半から14時半の間に4℃も跳ね上がって29℃となった。 いよいよという感じになって来た。調査の準備も着々と整えられていく。 普通の調査では班を組んで交代制かつ24時間体制で行うことが多いらしいが、 今回の調査のメインイベンターは、「その1」で述べたように中層トロールで、調査道具と言うより漁具である。 そのため、作業は総掛かりとならざるを得ず、交代制や24時間体制など物理的に無理ということだった。 結果として、昼夜逆転の夜間作業となることを除けば、比較的体調管理しやすく、 これも航海調査初心者にとっては有り難いことだった。 夕方、137°線を目指していた船は141°線へと舵を切った。いざ、産卵海域へ。 (その4へ続きます…) |

(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.