|

| さいばいコラム | |

| No.65 ワムシ培養技術研修に参加して |

2009.10.20 |

| 本部研究推進部栽培管理課 藍原 章子 | ||||||||||

| 「え、ワムシ?マムシじゃなくて?」 栽培漁業関係者のみなさんにはおなじみの動物プランクトン「ワムシ」ですが、 世間一般ではそれほど知名度の高い生き物ではありません。  ワムシを知っているかと尋ねれば、たいていこのような答えが返ってきます。 ワムシを知っているかと尋ねれば、たいていこのような答えが返ってきます。かく言う私も同じ。 栽培漁業の仕事に携わってから、その名前と姿形、 仔稚魚のエサに使われることぐらいは知ることになりましたが、事務職を言い訳にして、ずっとその程度の知識のまま。 ところが、ある時、資料に載せるワムシのイラストを頼まれたのがきっかけで、その後たびたびワムシを描くことになりました。 |

||||||||||

| ワムシ(拙作) | ||||||||||

| こんなにワムシと縁深くなったにも関わらず、ワムシのことを全然知らない― ここらで、ワムシについてちゃんと勉強したほうがいいのではないか? そう思い始めていたところ、能登島栽培漁業センターでワムシ培養技術研修があることを知り、 早速、取材を兼ねて研修に参加させていただくことにしました。 |

||||||||||

能登島栽培漁業センターは平成10年からワムシ培養技術の開発に取り組んでいる ワムシ培養界(?)のパイオニアで、 都道府県の水産試験場、栽培漁業センター、 公益法人等の栽培漁業関係施設の依頼に応じて ワムシの大量輸送試験(まるでワムシの宅配便?!)まで行っている、 ワムシ119番のようなところ。 |

||||||||||

| 能登島栽培漁業センター | ||||||||||

ワムシ培養は卵からふ化した魚の赤ちゃんに与えるエサづくりという、種苗生産には欠かせない工程なのですが、 何らかの原因で突然ワムシが一斉に死んでしまう(これを栽培漁業用語では「ワムシがおちる」と言うそう)ことがあるといいます。 実際、今回の研修の講師であり、ワムシ培養のエキスパートである能登島栽培漁業センターの小磯さんのもとへは、 ワムシの増殖が不良となり、助けを求める悲壮な電話がよくあるとか。 ワムシ培養研修は、この現状を少しでも改善するため行われており、毎年定員を超える応募があるそうです。 私の参加した9月29日〜10月1日の研修には、  福島県栽培漁業センター、千葉県水産総合研究センター種苗生産研究所、 福島県栽培漁業センター、千葉県水産総合研究センター種苗生産研究所、福井県水産種苗研究所、福井県内水面総合センター、 島根県水産技術センターから計6名のワムシ培養担当者が参加していました。 今年初めてワムシ培養に携わったという人も多く、 講義はワムシの生物学的特性など初歩的なことから始まり、 ワムシの増殖特性、ケモスタット式拡大培養、粗放連続培養、高密度連続培養など 培養法のいろいろを実際の能登島の培養施設を見学しながら教わったり、 ワムシの計数(ワムシを数えること)やワムシの卵の消毒、 ワムシの大量輸送の梱包工程を実習したりと、バラエティーに富んだ内容でした。 |

||||||||||

| 粗放連続培養法 水が緑色なのはワムシに与えているエサのクロレラの色 |

||||||||||

これといったレジメもないのに、よどみなく講義を進める小磯さんは、 参加者のみなさんからの質問や話の流れで次から次へとさまざまな話題を提供し、 みなさんノートをとるのに大忙し。 小磯さんの実体験に基づいた話や貴重なデータを聞き漏らすまいと、 パワーポイントで映し出された図表をデジカメで写したりしながら、熱心に聞き入っていました。 また、講義の合間には教わったことをそれぞれの現場に活かすための 具体的な質問がさかんに出されました。 |

||||||||||

| 参加者の興味のあるところをどんどん掘り下げるため、レジメは用意しないとかで、 こちらは小磯さんの熱弁を書き取るのに必死 |

||||||||||

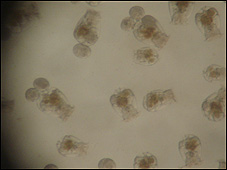

| 超初心者の私には、講義は正直チンプンカンプンな部分もありましたが、 種苗生産の餌料にワムシが選ばれた経緯や、ワムシの生態など、たいへん興味深く、居眠りするヒマはありませんでした。 実験室にて、悪玉細菌によるワムシの増殖不良を予防するため、ワムシの卵の消毒を行い、 消毒後に、その卵からちゃんと仔ワムシが生まれるか確認する、という実習がありました。 実は、この時が、私にとって初めての生きて動いているワムシとの対面でした。 イラストは全て写真から描き起こしていたのです。 顕微鏡越しに見るワムシは、くるくる回りながら視界を動き回り、ちょっと感動しました。 実物を見てみて、私の描いたイラストもわりと忠実に描いてあったことがわかり、ほっとしました。 |

||||||||||

|

||||||||||

| 研修最終日には参加者のみなさんから、それぞれの現場での培養事例の発表がありました。 同じワムシの培養という作業でも、それぞれの職場環境でやり方に違いがあるのが興味深く思われました。 他でワムシ培養者同士が集まる機会はないそうで、 今回の研修は担当者同士、お互いに情報交換できる良い機会にもなったようです。 参加したみなさんにお話しを伺ったところ、ワムシ培養は栽培漁業に携わったばかりの新人か、 逆に、ワムシ培養一筋というワムシ職人のような人が長年担当していることが多いそうです。 そういえば今回の参加者には新人〜3年目ぐらいの方も数名いらっしゃいました。 講義で紹介された技法と実際の現場での作業とがかけ離れていて当惑している人や、 研修で学んだ技術を、この道何年の先輩に提案できるか疑問、という人もいて、 それぞれの現場でいろいろ事情があるようでした。 |

||||||||||

| 研修に参加して、ワムシの生態などの基本的な事項を学べたことはもちろん、 培養担当者のみなさんの苦労や、種苗生産の中でのワムシ培養の大切さを、あらためて思い知ることとなりました。 「○○(魚の名)の大量生産に成功!」などと、栽培漁業の成果が発表されると、 魚の飼育担当者は一躍注目の的となりますが、 実はその陰には、緑色(ワムシに与えているエサのクロレラの色)にまみれ、 せっせとワムシを培養しているワムシ培養担当者もいるのです。 魚の餌であるワムシ培養がうまくいかなくては、種苗生産は始まりません。 緑色の培養水槽を、担当者は日々、そうとうなプレッシャーを感じながら見守っているのだと思います。 この研修が栽培漁業を支えているワムシ培養担当者のみなさんの支えとなり、 ワムシ培養と担当者の心の、両方の安定につながるよう、願っています。 |

||||||||||

|

(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.