|

| さいばいコラム | |

| No.58 ヒラメ焼印標識に若き助っ人 |

2009.7.10 |

| 宮津栽培漁業センター 場長 升間 主計 | |

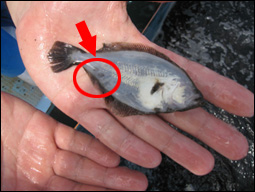

宮津栽培漁業センターでは日本海中西部ヒラメ広域連携調査(北は石川県から南は山口県までの日本海沿岸の各府県が連携して行っているヒラメの放流調査事業)の一環として、平成16年から毎年、全長約10cm、10万尾のヒラメを京都府の由良川河口域に放流し、放流技術開発のための研究を進めています。 宮津栽培漁業センターでは日本海中西部ヒラメ広域連携調査(北は石川県から南は山口県までの日本海沿岸の各府県が連携して行っているヒラメの放流調査事業)の一環として、平成16年から毎年、全長約10cm、10万尾のヒラメを京都府の由良川河口域に放流し、放流技術開発のための研究を進めています。放流に際しては、天然ヒラメや他の機関で放流されたヒラメと区別するために放流ヒラメに標識を施しています。私たちが用いている標識は、魚の頭部にある耳石という骨を色素で染める耳石標識(外部からは確認できません)と、魚体に焼印する焼印標識の2通りです。 焼印標識というのは、ちょっとかわいそうなのですが、ヒラメの目のない方の白い体側(体の右側)に焼きゴテで焼印を付ける方法で、焼印痕が黒い斑となって残るため、市場に水揚げされた魚の中から放流ヒラメを見つけ出すときの目印となります。 |

|

| 焼印標識した放流前のヒラメ 矢印の先に焼印後治癒した黒い2個の斑点が見えます |

|

毎年5月下旬から6月上旬にかけては、10万尾のヒラメを放流するため、1尾ずつ焼印するのは大変な作業です。そこで、毎年、小浜栽培漁業センターや本部の職員に標識付けの支援をお願いしています。 毎年5月下旬から6月上旬にかけては、10万尾のヒラメを放流するため、1尾ずつ焼印するのは大変な作業です。そこで、毎年、小浜栽培漁業センターや本部の職員に標識付けの支援をお願いしています。今年は初めて高校生にも標識付け作業に加わっていただきました。ちょうど小浜栽培漁業センターに実習に来ていた福井県立小浜水産高校の生徒2名が6月2日から8日までの5日間、熱心に作業を手伝ってくれました。以下に奥村君の感想文を紹介します。焼印作業と宮津栽培センターの雰囲気に触れていただければと思います。 焼印標識作業を手伝ってくれた 福井県立小浜水産高校3年生 山下 雄太 君 |

|

|

|

|

| 宮津栽培漁業センターでの実習 |

|

| 福井県立小浜水産高校 奥村 太一 | |

6月2〜4日、そして8日の4日間、校外実習で、宮津栽培漁業センターでヒラメの焼印標識作業を体験しました。校外実習が始まる時からヒラメの標識を見てみたい、実際にやってみたいと思っていたので、とても楽しみでした。その反面、自分はちゃんと出来るのか、栽培漁業センターの方たちに迷惑をかけないか不安もありました。 6月2〜4日、そして8日の4日間、校外実習で、宮津栽培漁業センターでヒラメの焼印標識作業を体験しました。校外実習が始まる時からヒラメの標識を見てみたい、実際にやってみたいと思っていたので、とても楽しみでした。その反面、自分はちゃんと出来るのか、栽培漁業センターの方たちに迷惑をかけないか不安もありました。ところが、いざ実習が始まると、皆さんとても優しく丁寧に教えてくれて、あまり緊張することもなく初日を終えることができました。しかし、一日の大半を座って過ごすので、あまり動かないにも関わらずとても疲れました。 2日目は慣れたのか、前日よりも速く出来るようになり、とても集中して実習に打ち込むことができました。午後はヒラメを小割生簀に移動する作業を手伝いました。たくさんのヒラメをバケツリレー方式で次々と運んで生簀に順番に入れていくのですが、すべてのヒラメを移し終えるのに約1時間もかかり、生産しているヒラメの数の多さを体感しました。その後、アマダイの巣穴や、親魚のいる水槽を見学させてもらいました。そこでも解りやすい説明や苦労話などを聞かせてくれて、とても楽しく見学することができました。 |

|

| 標識作業に取り組む奥村 太一 君 | |

| 3日目、4日目にもなると、栽培漁業センターの方たちとも仲良く話ができ、また、ヒラメの焼印も手早くたくさんの数をこなせるようになりました。しかし、小さいヒラメや体色が異常なものを処分用のバケツに入れていくのですが、その数が多いときは、少しかわいそうに思えました。 全体を通して、皆さんとても温かい人たちばかりで、休憩中も退屈することがありませんでした。ヒラメの焼印も、最初は慣れない作業で手間取ったり、ずっと座ったままで腰が痛くなったりしましたが、最後には2時間ずっと集中して、正確に速く作業することが出来るようになり、自分の成長を感じることができました。 最後に。宮津栽培漁業センターの皆さん、本当にありがとうございました。 |

|

|

|

|

| 私も焼印標識作業を始めて4年目ですが、この作業は単調ながらも、即時にいくつかのポイントを判断しながら進めなければならない大変な作業です。また、このような標識を用いている機関も少ないのではと思っており、水産高校の生徒のみなさんには貴重な経験をしてもらえたと思います。 教科書でしか知らない栽培漁業の仕事を一つでも実際に経験してもらうことは、今後、若い人たちに栽培漁業を引き継いでいくためにも大切なことだと思います。来年もこのような実習の機会が設けられることを期待しています。 皆さんに協力してもらったおかげで、2009年6月23日にヒラメを無事放流することができました。 |

|

(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.