|

| 研究情報等 | |

| トピックス | |

No.121 水を換えずに循環・浄化して再利用する閉鎖循環飼育のお話し 2008/01/18 |

「閉鎖」と付くと,何やら暗いイメージがしますね。でも実際はとても役に立つ飼育方法なのです。閉鎖循環飼育は魚介類の糞や残った餌等で汚れた飼育水を廃水することなく,水質浄化システム内に循環させることにより水を清浄にして飼育水槽に戻す方法で,飼育水をリサイクルする飼育技術です。

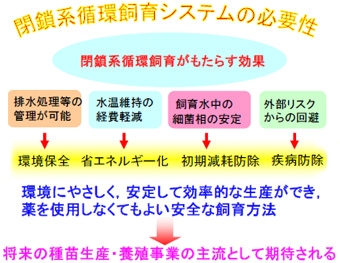

この技術をレベルアップさせていくと,「環境にやさしく,省エネルギーであり,さらに安全な飼育環境を保てるため,薬いらずの安定して高い生産性が得られる飼育方法」になります(図1)。そのため,将来の魚介類の種苗生産,養殖事業の主流になると期待されています。

閉鎖循環飼育の特徴についてもう少し詳しく説明すると,まず第一に「環境にやさしい」とは,廃水をほとんど出さないことと僅かに出る廃水の処理も容易であることを意味します。

次に「省エネルギー」とは,水槽で魚を飼うのに必要な,水換え用の大型のポンプが不要であり,魚の健康や成長にとって好適な水温にコントロールするのに必要なエネルギー経費の節減が可能であることを指します。

さらに「安全な飼育環境を保てる」とは,新しく補給する水がほとんどないことからウイルスや細菌等の病原体が飼育水槽に侵入できないことで,ひいては薬剤を使用しない飼育が可能であることに通じます。

ゆえに,現在の種苗生産や養殖の現場で問題となっている課題をほとんどクリアーできる技術であるわけです。

図1 閉鎖循環システムの効果

写真1 循環飼育システム |

図2 循環飼育システム |

水質の浄化作用は主に硝化細菌というバクテリアが担っています。生物ろ過槽のろ材の表面に付着して生息している硝化細菌は,生物の糞や残餌などから排出されて水中に溶け込んだアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変える働きをします。

水質の浄化作用は主に硝化細菌というバクテリアが担っています。生物ろ過槽のろ材の表面に付着して生息している硝化細菌は,生物の糞や残餌などから排出されて水中に溶け込んだアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変える働きをします。

そして,脱窒菌という他の種類のバクテリアが硝酸態窒素を窒素と水に分解して無毒化していきます。アンモニア態窒素は毒性が強く,飼育水中に蓄積すると魚介類は生きていけません。ゆえに,いかに速やかにアンモニア態窒素を硝化細菌等の作用で分解して無毒化するかが重要なポイントです。

しかし,ろ過槽では飼育水中の懸濁物がろ材の表面を覆い,硝化細菌の浄化作用を著しく低下させる状況がよく起こります。そうならないためには,ろ過槽の前で水中の懸濁物を除去する必要があり,当システムではその役目を微細な泡の作用で懸濁物を凝集・吸着して除去する泡沫分離装置が担っています。

屋島栽培漁業センターでは低価格で高性能な泡沫分離装置を新規に開発し,新しい泡の発生機構と構造について特許申請しました(写真2)。この装置により適宜,水中の汚物の除去が可能となり,常に高い硝化能力を持ったろ過槽を維持できるようになりました。

また,1日に換える水の割合はわずか0.5%/日です。例えば,5kL 水槽を用いて卵から全長30mmのマダイ稚魚になるまで50日間飼育した場合の総排水量はわずか1.25kL足らずで,ほとんど新水を必要としない飼育技術が確立されています。

一方,約50日間に及ぶ飼育期間中の飼育水の水質は,毒性の強いアンモニア態窒素,亜硝酸態窒素ともに1mg/L以下の低水準で維持可能であること(図3),水中の生菌数についても掛け流しの流水飼育と同レベルであることから,当飼育システムで充分な水質浄化ができ,約50日間ほとんど水を換えなくともマダイ稚魚にとって良好な水質を維持できることが証明されました。

また,ふ化仔魚から放流サイズ(全長60mm)まで,5,000尾/kLの高密度飼育条件下での飼育が可能であることを明らかとしました。

平成18年度,当センターに5kL水槽が6槽,20kL水槽が2槽のそれぞれ独立した閉鎖循環飼育システムを有する飼育棟が完成しました(写真3)。さらに東京海洋大学と(財)電力中央研究所などの外部機関との連携も進み,閉鎖循環飼育の研究開発体制が整いつつあります。

平成18年度,当センターに5kL水槽が6槽,20kL水槽が2槽のそれぞれ独立した閉鎖循環飼育システムを有する飼育棟が完成しました(写真3)。さらに東京海洋大学と(財)電力中央研究所などの外部機関との連携も進み,閉鎖循環飼育の研究開発体制が整いつつあります。今後は環境にやさしいゼロエミッション対応型の飼育技術として,より徹底した海水のリサイクルを目指すとともに,閉鎖循環飼育による大型水槽を用いたマダイ稚魚の大量生産の実証化と他魚種への応用を図りたいと考えています。

|

|

(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.