|

| さいばいコラム | |

| No.38 栽培の現場で学んだこと 〜海産魚とさけますの種苗生産の比較〜 |

2008.10.24 |

| さけますセンター虹別事業所 加藤 雅博 | |

| はじめに | |

| 2006年4月、私は北海道にある、さけますセンター鶴居事業所から、 大分県の養殖研究所栽培技術開発センターへやってきました。 さけます以外の魚を扱ったことのない私にとっては海産魚を扱うのは初めての経験でした。 2008年4月には再びさけますセンター虹別事業所に異動となりましたが、栽培技術開発センターに勤務していたこの2年間、 たくさんの貴重な経験をさせていただきました。 自分がこれまで携わってきたサケの生産施設や飼育方法との違いに驚くことが多かった反面、 生物を管理する上で共通することも発見できました。 これらについて海産魚とサケの種苗生産を比較しながら書いてみたいと思います。 |

|

| 養殖研究所栽培技術開発センター | |

栽培技術開発センターは、豊後二見浦で有名な大分県南部の佐伯市上浦に位置します。 上浦栽培技術開発センターには、栽培技術研究グループと 上浦栽培技術開発センターには、栽培技術研究グループと病害防除部種苗期疾病研究グループの2グループがあり、 栽培技術研究グループは主にカンパチ、ハタ類(クエ、マハタ)の種苗生産に関する技術開発、 DNAマーカーを用いたクルマエビの放流効果調査に関する技術開発を行っており、 種苗期疾病研究グループでは主に海産魚介類の種苗生産過程での ウイルス疾病の防除に関する技術開発を行っています。 両グループは相互に連携・協力し合いながら業務に取り組んでいます。 私は栽培技術研究グループに所属し、先輩諸氏のご指導を受けながら、 主にワムシの培養、親魚養成と種苗生産、クルマエビの市場調査などの業務に取り組みました。 |

|

| 豊後二見浦 | |

| さけますセンター虹別事業所 | |

| 私が現在勤務している、虹別事業所を少し紹介しておきます。 さけますセンター虹別事業所は北海道の東部、摩周湖近くの標茶(しべちゃ)町にあります。 仔魚管理用の養魚池60面、稚魚の給餌用の飼育池30面を有し、毎分50KLの豊富な湧水を用いて、 サケ稚魚2,500万尾を生産し西別川に放流しています。 これらの稚魚には耳石温度標識を施しています。 また、さけますふ化放流に関する技術開発業務や技術普及業務、各種モニタリング業務などを行っています。 |

|

虹別事業所水源池 湧水湧出口 |

|

| 種苗生産と施設について | |

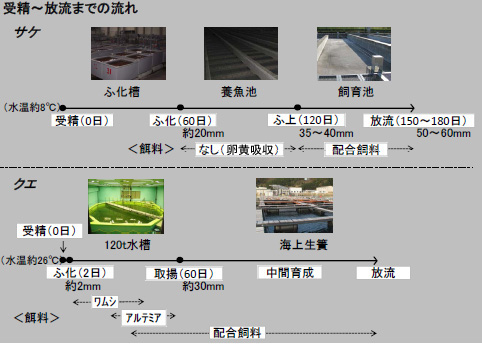

サケとクエ(海産魚の一例)の種苗生産の流れは概ね図のようになります。 サケとハタ類とでは、まず卵や仔魚の大きさから違っていました。 サケの卵の直径は7〜8mmですが、ハタ類では1mm前後。 ふ化直後の仔魚の大きさがすでに20mm以上のサケに比べて、ハタ類はわずか2〜2.5mmほど、と非常に小さく、 サケの仔魚を見慣れていた私にとっては驚きでした。   サケの仔魚。丸いオレンジ色のは卵黄 クエ(ハタ類)の仔魚(約2mm) また、サケは受精からふ化まで約2ヶ月、それから約2ヶ月の仔魚期(この期間は餌を食べません)を経た後、やっと給餌が始まります。 これに比べて、ハタ類では受精後2日でふ化し、ふ化後3日目にはもう給餌を開始しなければなりません。 サケであれハタ類であれ、ふ化から仔魚期というのは特に重要な時期です。 それぞれの仔魚の育成方法には、それぞれの成長の特徴が反映されており、大きく異なるところがありました。 例えば、サケの場合、仔魚期は自前の卵黄の栄養で育ち、卵黄が無くなったら、すぐ配合餌料を与えても問題ありませんが、 ハタ類の仔魚は生きている餌でないと受け付けず、ワムシという動物プランクトンを給餌しなければいけません。 また、飼育する環境についても、サケの場合は、仔魚に無駄なエネルギーを消費させないよう安静を保つようにしますが、 ハタ類では明るい環境の方がワムシを食べるのに適しているため、水槽全体の照度を調整したり、 仔魚が水槽の底へ沈まないよう、エアレーション(水槽内に空気を送り込む)によって飼育水を緩やかに循環させています。 さらに、サケではエアレーションは用いず、必要に応じて酸素濃度を高めた地下水や湧水で換水し、 DO(溶存酸素量)や水温などの水質を維持しますが、 ハタ類の飼育初期では水質の急激な変化を避けるために止水飼育(水を換えないで飼育する方法)を取り入れています。 水槽などの構造もハタ類等の海産魚とサケの飼育では大きく違っていました。 サケでは長方形で長くて浅く、水は上流の注水部から下流に流す川のようなイメージで、 養魚池では水深5〜10cm程度、飼育池でも40〜50cm程度で管理します。 一方、海産魚の飼育水槽は八角形や正方形が主体であり、水深が2m以上と深く、身の危険を感じるほどです。 この構造の違いはサケと海産魚の卵や仔稚魚の性質や生活史の違いに基づいているのではないかと思います。 サケの仔魚管理では、いかに安静を保つかが重要なポイントです。 弱い流速で仔魚に必要な酸素を供給し、光や震動などの刺激を極力与えない管理方法が要求されます。 これらがうまくいかないと仔魚が一ヶ所に集まって窒息死したり、 エネルギーを浪費した場合には卵黄を吸収し終わった時に体重が軽くなってしまい、その後の成長に影響が出てしまいます。 一方、海産魚の飼育においては、常に仔魚の状態を把握し、適切かつ迅速に対応をすることが重要であることを学びました。 仔魚をよく観察しながら1日2回は水質を測定し、常にその状態を把握し、飼育水中のワムシの密度やその活性を観察します。 さらに、定期的に仔魚の全長を測定して成長を把握するとともに、ちゃんと餌を食べているか、解剖して顕微鏡で胃の状態を観察します。 また、サケの飼育でも海産魚の飼育でも、やっかいなのは病気の発生です。 病気の発生を防ぐためにやるべきことは、サケも海産魚も同様で、そのために稚魚の状態を観察すること、 密度や飼育環境を把握し、密度や水量などを調整したり、排泄物の除去のために掃除をしたりして飼育環境を良好に保つ、 ストレスをなるべく与えない、などはいずれの場合でも共通して気をつけなければいけないことなのだと思いました。 |

|

| ワムシの培養 | |

| さけますしか扱ったことのない私にとって、海産魚の種苗生産で最も特徴的と感じられたのは飼育魚の餌である、ワムシの培養でした。 仔魚の成長に応じてS型ワムシ、L型ワムシ(S型とL型の違いは大きさの違い)、アルテミア、配合飼料と 餌の内容を変化させる「餌料系列」という言葉も栽培技術開発センターに勤務して初めて学びました。 ワムシのような生物餌料の培養は初めての経験で、ワムシを見るのも初めてでした。 毎朝、ワムシ培養水槽から採水し、実体顕微鏡でワムシの活力、餌の残り具合、あるいは他の原生動物の増殖の有無などを観察します。 その後、ワムシの数や卵数などを計数して、餌の量や収穫量などその日の作業内容を決めます。 状態が良ければ1日に2倍にも増えてしまう、ワムシの増殖力には驚かされました。 ワムシの培養は思った以上に大変で、ワムシの活力の良し悪しが仔魚の摂餌に大きく影響し、 仔魚が必要とする時期に必要な量のワムシを用意できないと仔魚の飢餓、ひいては餓死に直結してしまいます。 ですから、とても神経を使います。このような作業に携わり、とても緊張感に満ちた日々を送りました。 ワムシ培養がいかに緊張感を伴う、大変な仕事であるか身をもって知ったとともに、種苗生産におけるワムシの重要性を強く認識しました。   ワムシ ワムシ培養水槽 |

|

| 最後に | |

| この2年間、栽培技術開発センターに勤務したことで、これら以外にもたくさんの大切なことを学ぶことができました。 飼育上の問題点を抽出し、その問題を解決する方法を考え、かつ実践するという技術開発の進め方に関する基本姿勢を教わりました。 また、さけますセンターにいた頃,先輩に「生物管理の基本は観察だ」と教えられましたが、 栽培技術開発センターでも日々の観察の重要性を痛感し、この点についてはサケでも海産魚でも、 また、技術開発の段階でも事業段階でも基本は同じなのだと感じました。 残念ながら、私自身の観察力はまだまだ未熟。もっと鍛えなければと思います。 そして、栽培の現場で学んだ技術や視点を、今度はさけますセンターでの現場に取り入れ、活かしていきたいと思います。 |

(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.